长清区:数览发展 向新而行——新中国成立75周年长清区经济社会发展成就综述 | |

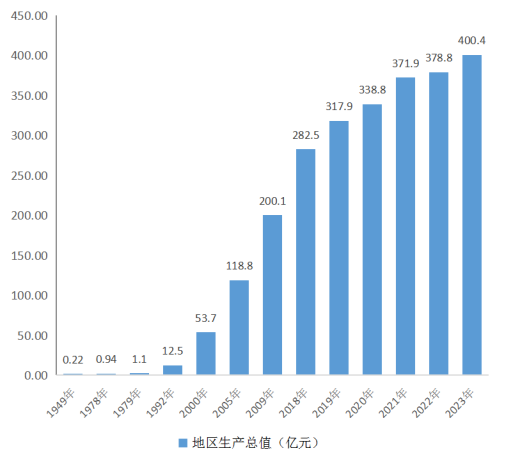

新中国成立75年来,长清区经济建设取得重大成就,经济发展水平得到大幅提升。尤其是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央掌舵领航下,在省委省政府、市委市政府的坚强领导下,长清区委、区政府团结带领全区广大党员干部群众,解放思想、务实担当、奋勇争先,推动全区经济社会发展开启新征程、取得新成绩,交出了一份新时代经济社会高质量发展的优质答卷。 一、始终坚持创新发展,经济实力实现“新突破” 经济总量迈上新台阶。新中国成立之初,我区经济基础极为薄弱,1949年全区国民经济总量仅为2159万元,经过长期努力,1978年我区生产总值达到9399万元。改革开放以来,我区经济实力不断提升,经济实力明显增强,1979年地区生产总值突破1亿元,1992年超越10亿元,2005年突破100亿元,2009年达到200亿元。党的十八大以来,我区综合实力持续提升,2019年全区经济总量跨越300亿元,2023年突破400亿元大关,达到400.4亿元,2023年地区生产总值比1978年增长426倍,总量年均增长14.4%。 人均生产总值取得新跨越。新中国成立时,我区人均国民经济总值只有81元,改革开放后实现大提升,1978年全区人均生产总值达到196元,1997年突破1万元,党的十八大以来,先后突破5万元、6万元大关,2023年达到62029元,2023年的全区人均生产总值比1978年增长316倍,年均增长13.6%。 图1:新中国成立75年来长清区地区生产总值情况

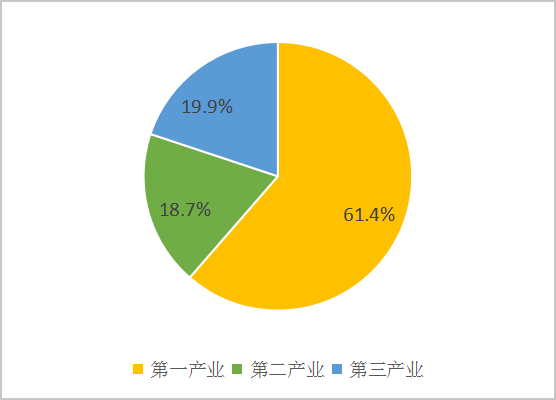

产业结构实现新优化。新中国成立之初,我区农业占比非常高,工业和服务业相对薄弱,改革开放以来,我区三次产业结构不断调整优化,1978年三次产业增加值占生产总值比重为61.4:18.7:19.9,党的十八大以来,全区经济结构进一步改善,高端装备、建筑建工集群加速形成,医养康养、文化旅游、食品加工等产业破题起势。农业基础地位稳固,工业支撑作用不断加强,服务业带动作用日益突出。2023年全区三次产业结构调整到10.3:41.9:47.8。总体看,第一产业平稳回落,第三产业有序上升,第二产业依然是全区的主要主导产业,是全区经济社会发展的主要动力源泉。 图2:1978年与2023年长清区三次产业情况 1978年 2023年

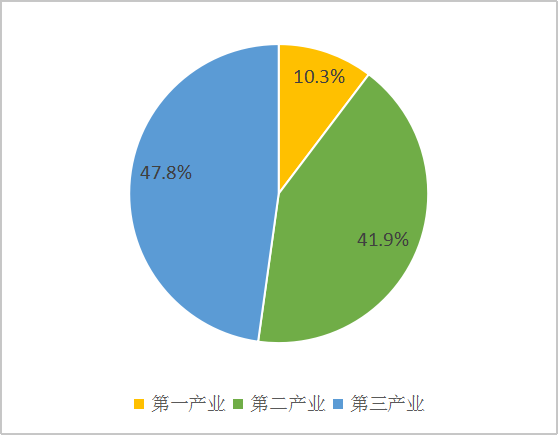

财政实力取得新提升。新中国成立之初,我区财政十分贫弱,改革开放后实现好转,1978年一般公共预算收入达到538万元,1997年突破1亿元,党的十八大以来,全区财政收入不断取得新提升,2013年、2017年相继跨越10亿元、20亿元,2023年突破30亿元大关,达到30.2亿元,2023年一般公共预算收入比1978年增长562倍,年均增长15.1%。 二、始终坚持项目为王,产业发展孵化“新动力” 项目建设跑出新速度。新中国成立时,我区基础建设基本处于停滞状态,1949年全区实际投资额仅有2.6万元,改革开放以来,投资规模持续扩大,1978年后每年投资额基本稳定在500万元以上,1998年投资额首次突破10亿元。党的十八大以来,全区发展基础不断夯实,发展后劲不断增强,项目建设提速增效,2012年以来,全区每年投资额保持在150亿元以上,2023年全区145个重点项目完成投资220.3亿元,投资完成率103.7%。项目建设速度加快,占地540亩的热电联产项目32天完成地上物清理;中川湾大学城创新区项目10天完成地上物清理;紫薇路团山地块21天完成拆迁任务;津达电缆项目从首次洽谈到签订框架协议仅用30天时间。抓好项目保障,超额完成批而未供和闲置土地处置任务,全年保障项目用地4400亩,同比增长345%。 工业经济培育新引擎。新中国成立时,我区工业基础十分落后,1949年工业总产值仅有41万元,1952年总产值才超过100万元。改革开放以来,全区工业规模不断扩大,1978年工业总产值达到3847万元,1990年总产值突破1亿元。党的十八大以来,全区工业集聚更具优势,高端装备与智能制造、节能环保产业规模不断壮大,初步形成了以新能源汽车装备及零部件、生物医药为主导的产业体系,全区工业经济发展的后劲增强,2004年总产值超越100亿元,2015年规上工业总产值突破200亿元大关,2023年全区规上工业增加值同比增长12.5%,实现规上工业营业收入245.4亿元,实现利润总额8亿元,同比增长52.3%。山水重工等18家企业入选市级“绿色工厂”“绿色供应链”项目,17家企业入选全市民营企业100强榜单,冶金化工、大华医特获评国家级专精特新“小巨人”企业,北辰集团、恒誉环保获评省单项冠军企业,全区新增省级瞪羚、专精特新中小企业38家。 图3:2012年-2013年长清区规模以上工业增加值情况

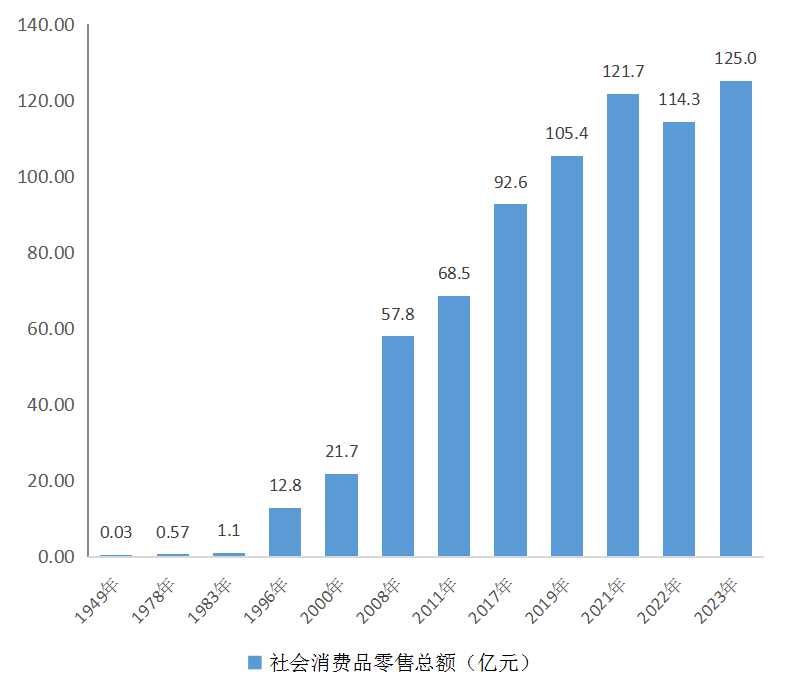

消费市场开启新活力。新中国成立时,我区消费极为低迷,1949年全区社会消费品零售总额仅为325.4万元,改革开放后快速增长,1978年社会消费品零售总额达到5659万元,1983年突破1亿元,1996年超越10亿元。党的十八大以来,我区消费品市场持续繁荣活跃,消费扩容升级,大力培育引进新零售主体,加快发展在线电商等新型消费,构建“一城、一园、多街”夜经济发展格局,对经济发展的拉动作用日益增强。2011年全区实现社会消费品零售达到68.5亿元,2019年全区突破100亿元大关,2023年实现125亿元,较2011年增加56.5亿元,年均增长5.1%。 图4:新中国成立75年来长清区社会消费品零售总额情况

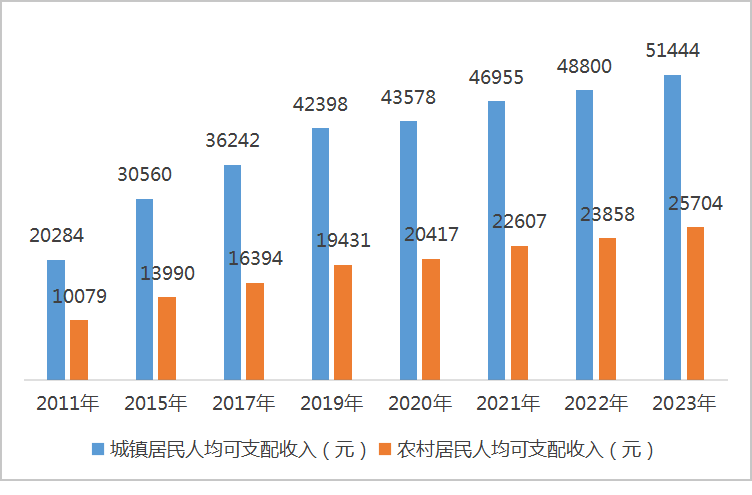

农业发展取得新成效。新中国成立之初,我区农业生产基础单薄,“靠天吃饭”现象明显,1949年,我区农业总产值只有1270万元,1969年总产值仅达到3000万元。改革开放以来,农业基础进一步增强,1978年农业总产值达到6493万元,1980年总产值突破1亿元。党的十八大以来,随着农村改革的深化,我区农业综合生产能力不断提升,农业经济快速发展,粮食总产量由1978年的14.5万吨增加到2023年的26.9万吨,农林牧渔业总产值由1978年的6493万元上升到2023年的76亿元。2023年,全区新增高标准农田2.5万亩,大豆玉米带状复合种植被央视新闻报道,获评“全国平安农机示范县”称号。长清茶、道地中药材、小米、特色果品种植面积达5.5万亩,产值超10亿元,张夏御杏、马山鲜鸡蛋被纳入全国名特优新农产品名录,五峰山街道(大樱桃)被评为“全国一村一品示范村镇”,万德街道(茶叶)被评为“全国乡村特色产业产值超十亿元镇”,获批“全国休闲农业重点县”称号,是全省两地之一。万德街道马套村、归德街道沙河辛村被选为省农业农村领域重点改革典型案例,“齐鲁八号风情路”入选省级农村改革试验区典型经验。 三、始终坚持创新驱动,科研成果取得“新进展” 现代服务孕育新动能。新中国成立之初,我区服务业极为薄弱,改革开放后,尤其是党的十八大以来,我区交通、环境、人才等区位优势的大力提升,服务业得以快速发展,2023年,全区规模以上服务业营业收入突破40亿元,达到44.8亿元,全年实现现代服务业增加值120.1亿元,同比增长5.7%,占全区生产总值比重为30%,较上年提升3.2个百分点,规模以上文化及相关产业单位实现营业收入4.9亿元,同比增长50.4%,现代服务业正成为我区经济增长的重要力量。目前初步形成了以网络视听、文旅康养为“特色产业”的现代服务业产业体系,充分发挥山东省首批网络视听产业园的金字招牌和大学城高校人才优势,利用创新谷孵化器、加速器等载体资源,重点布局算力、网络视听等应用场景,已集聚起数字经济、网络经济类企业近百家,为我区现代服务业发展提供强劲动力。重点打造了长清·叁百里文旅产业,东部以灵岩寺、古御道为轴线的文化旅游产业带,中部以双泉、五峰山、马山生态资源打造的医养康养产业带,西部以齐长城、孝堂山等人文资源打造的黄河风貌带,为全区文旅产业发展奠定坚实基础。 创新能力开启新局面。我区把科技创新作为促进社会经济发展第一动能,设立了重大科技创新联动资金,搭建了校企联盟、未来工匠联盟等六大联盟,2023年,我区高新技术企业达到251家,高新技术产值占规模以上工业总产值比重达到70.7%。数字赋能赋效进一步加快,累计建设5G基站2375个,66家企业实现数字化转型,国辰实业等14家企业入选山东省“数据赋能”和数字经济“晨星工厂”培育名单。 科研投入取得新成绩。我区围绕主要产业,依托大学城资源,加快科教产研与产业的融合发展,打造了高校区域科技成果转化平台,深化校地、校产合作,共建科创园区、创新综合体,开展科技成果就地转化“示范高校”“示范企业”建设,成效显著。2022年,全区研发经费支出15.5亿元,同比增长15.6%,较2010年增长5倍,年均增长达到14.4%。研发经费投入占生产总值比重突破4%,达到4.09%,占比提高幅度比上年提高0.49个百分点。 四、始终坚持人民至上,民生福祉实现“新改善” 人民生活迎来新突破。改革开放以来,我区居民收入持续提高,农村居民人均可支配收入由1984年的312元提高到2023年的25704元,年均增长12%,农村居民人均消费水平从1984年的240元,增加到2023年的15767元,年均增长11.3%;城镇居民人均可支配收入由2002年的7166元提高到2023年的51444元,年均增长9.8%,城镇居民人均消费水平从2002年的5030元,增加到2023年的30790元,年均增长9%。2023年我区城乡居民人均可支配收入比值为2.0,比上年缩小0.05,城市居民恩格尔系数20.8%,农村居民恩格尔系数26.6%。2023年民生支出达到39.3亿元,占比达81%,新增城镇就业3677人,零就业家庭实现动态清零,新增供热能力30万平方米,全区供热面积达930万平方米。 图5:2011年-2013年长清区城乡居民人均可支配收入情况

为民工程取得新成果。全力满足全区人民群众对美好生活的向往,先后建成了大学城实验学校、山东中医药大学附属医院大学城医院、四馆、全民健身中心、文昌山公园、北大沙河中央城市公园等标志性民生工程,群众的幸福感、获得感不断增强。2023年,新开通、调整公交线路10条,建设公交站5处,公共交通布局更加完善,全区5家街镇卫生院达到优质服务国家推荐标准,322处村卫生室医疗设备实现提档升级,区中医院推拿专业入选齐鲁中医药优势专科集群建设单位,成功创建“山东省慢性病综合防控示范区”。新建、续建、改扩建中小学幼儿园19处,新增学位5100个,完成50所学校163个薄弱能力提升项目,普惠性幼儿园覆盖率达92.3%。统筹组建22个“融通教育圈”,52所中小学获评“山东省绿色学校”,276家医疗机构完成“规范化药房”建设。 社会大局展现新风貌。高标准推进平安长清建设,“八五”普法深入实施,信访积案化解成效明显,圆满完成杭州亚运会、亚残运会等重大维稳安保任务,保持街面“两抢”零发案,社会持续稳定和谐。成立全省规模最大的大学生法律援助志愿者服务队,受理各类法律援助案件874件。深入开展“审计式”安全生产监督检查服务,持续开展重点行业领域专项整治,安全生产形势保持总体稳定。提升防汛救灾、森林消防、城市安全等专业应急救援水平,完成“平急两用”公共基础设施建设23处,突发事件快速响应处置能力全面提升。稳步推进社区规模优化调整,推行“六位一体”社区治理模式,31个老旧小区引入专业化物业管理。 五、始终坚持统筹推进,城乡面貌谱写“新篇章” 建筑之乡展现新风采。我区作为建筑之乡,建筑产业规模不断壮大,尤其是党的十八大以来,建筑业实力持续增强,2023年拥有资质的建筑业企业达到131家,较2011年增加95家,年均增长11.4%,我区建筑业企业实力雄厚,特、一级资质企业达到19家,占全区资质建筑业企业的14.5%,其中,特级资质企业4家,一级资质企业15家。2023年建筑业总产值达到282.6亿元,较2011年增长4.4倍,年均增长13.1%。 城市品质实现新提升。济郑高铁长清站建成通车运营,长清正式进入“高铁”时代,济微、济广高速改扩建项目加快建设,王府东街等22条市政道路顺利推进,城市交通更加顺畅。完成44个老旧小区23万平方米改造任务,惠及居民2159户。雨污分流工程加快推进,完成20条主干道、142个小区的改造任务,新建改造雨污管网91公里,清淤管线264公里,城市内在品质不断提升。文昌片区3000余套安置房实现交付回迁,大刘、冷庄村拆迁任务进展顺利,第三安置区安置房即将分房,城市更新步伐稳步加快。精心扮靓城市颜值,开展“立面规范化、街面秩序化、路面整洁化”专项治理行动,拆除“两违”建设59处、4.6万平方米,处理违法图斑242个,设立便民疏导点61处,早夜间经营点21处。完成100余处垃圾分类亭房建设提升任务,生活垃圾收集率、无害化处理率保持100%,市容市貌明显改善。 绿色生态实现新变化。坚定践行绿水青山就是金山银山理念,聚焦扬尘源、工业源、移动源及重污染天气等“三源一气”,突出重点,靶向施治,打好大气污染防治攻坚“组合拳”,空气环境质量持续改善,2023年我区优良天数达191天。全面落实河湖长制,强化水资源刚性约束措施,7个市控以上河流断面全部达到或优于Ⅲ类水体标准,城区范围黑臭水体基本消除。全区耕地100%列入优先保护类,受污染耕地安全利用率达100%。加大城市绿化美化,新建城市公园8处,完成荒山造林1200亩、森林抚育7000亩,圆满完成节能减排降碳任务,生态文明水平大幅提升,获评“国家生态文明建设示范区”“山东省绿色低碳科普教育示范区”称号,文昌山等3处公园入选全市城市公园绿地开放共享试点名单,清河街被评为济南市首批城市“最美林荫路”,19个居住区(单位)被确认为市级“园林式居住区(单位)”,全区宜居宜业宜游的生态空间逐步形成。 75年披荆斩棘,75年风雨兼程,我们的国家发生翻天覆地的变化,我们为此感到深深的骄傲和自豪!今天,站在新的起点上,我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,在市委、市政府的坚强领导下,坚定扛牢“走在前、挑大梁”的使命担当,当好进一步全面深化改革排头兵,牢记嘱托、锐意进取,加压奋进、真抓实干,为加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会而努力奋斗!

| |

最新推荐