天桥区:数览发展 向新而行 ——新中国成立75周年天桥区经济社会发展成就综述 | |

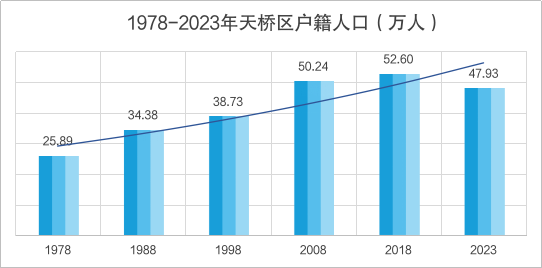

天桥区位于济南市区北部,跨黄河两岸,以辖区内横跨胶济、津浦两铁路之上的天桥而得名。天桥,作为省会城市中心城区之一,尽得古城之神韵,独具泉城之风姿。凭借优越的自然条件,勤劳智慧的人民,创造了一个又一个历史奇迹,给天桥注入了快速发展的巨大动力,使天桥在加速现代化建设的宏伟进程中实现了空前的大变革、大发展、大飞跃。新中国成立以来的75年,是天桥经济建设飞速发展的75年,是天桥人民收入快速增加的75年,国民经济飞速发展,生产力水平跨上新台阶,人民生活水平逐步提高,整体实现“四升三快三优四增”的发展成果。天桥正像一颗璀璨的明珠,在一代代天桥人民的辛勤奋斗下,不断绽放出夺目的光芒。 一、天桥概况 新中国成立75周年以来,天桥区经历了数次大的行政区划调整,现辖无影山、制锦市、北坦、纬北路、天桥东街、官扎营、宝华街、堤口路、工人新村南村、工人新村北村、药山、北园、泺口、桑梓店、大桥15个街道办事处(按行政区划口径)。区域面积由1978年的30.39平方公里增加到2023年的259平方公里,人口由1978年的25.89万人增长到2023年的47.93万人;社会保障体系日益完善,居民收入不断增加,居民生活质量不断提高,消费方式已由温饱型消费逐步向娱乐型消费转变;交通运输长足发展,道路四通八达,境内拥有济南长途汽车站、长途客运中心、火车站等交通枢纽;商贸行业从1978年国营商业“一统天下”的格局起步,实施国家、集体、私营3扇门齐开,批发市场、大型商厦、商业街等协同发展,目前辖区市场注册主体超过18万户,全区专业市场60个,亿元市场11个,成交额过百亿元,国民经济也逐步向以第三产业为主要带动力的方向转变。天桥是济南市的老工业基地,随着城区工业郊区化战略的实施,天桥工业以建设工业园区的方式将分散的城区工业企业集中,发展新兴材料领域和现代化都市工业,济南新材料产业园区逐渐成为全区经济增长的重要引擎之一。

二、新中国成立75周年天桥经济社会发展成就 (一)综合实力显著提升 1.经济规模实现提升 新中国成立之初,天桥区百废待兴,经济基础薄弱,经历过多次区划变更,生产发展逐步趋于稳定,1955年9月,调整济南市区划并变更区名,因辖区内有横跨津浦、胶济铁路之“天桥”,将第四区改称为“天桥区”;1966年9月天桥区改称为向阳区;1973年7月复称天桥区。发展至1978年工农生产总值达到2.68亿元(1978年为最早追溯数据)。改革开放以来,生产力全面解放,全区经济提速发展,1990年、2005年经济总量分别突破十亿元、百亿元大关。从生产总值增速看,1991年-2011年全市经济实现跨越式发展,生产总值增速基本保持在两位数以上。党的十八大以来,经济发展由量的扩张向质量和效益同步提升转变,2018年生产总值首次突破500亿元大关,2023年达到765.58亿元,同比增长6.3%,2012年-2023年增长2.6倍。

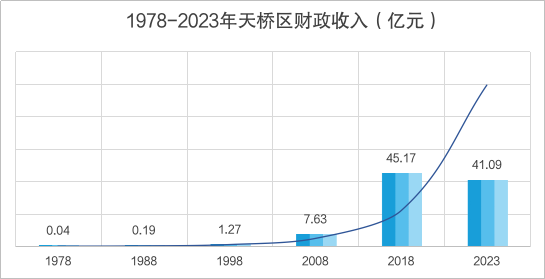

2.财政收入大幅攀升 新中国成立之初,天桥区财税制度并不完善,财力保障相对薄弱。1978年至1997年,财政收入由412万元增加至过亿元,财政基础逐步稳固。在积极财政政策影响下,全区财政收支迅速攀升,2010年财政收入达到10.12亿元。党的十八大以来,财政收入由2012年的15.48亿元增加至2023年的41.09亿元,增长2.65倍;财政支出对经济社会发展的支撑作用逐步增强,2023年财政支出32.35亿元,同比增长9.5%,社会事业和民生领域累计投入占总支出的77%。

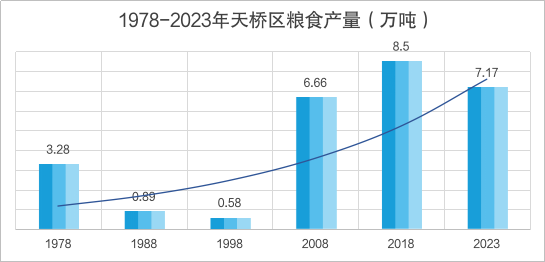

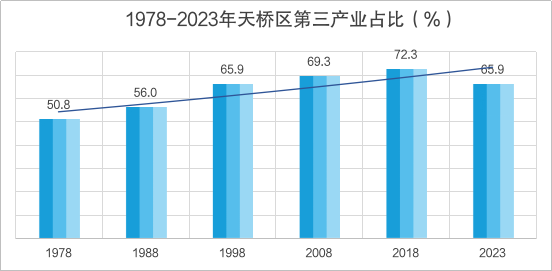

3.经济结构不断升级 全区的产业结构、所有制结构趋于合理,现代化城区发展进程步伐加快。国民经济结构经历了从“一二三”到“二三一”,再到现在的“三二一”的变迁,三次产业比例1978年为 18.8:30.4:50.8,1990年为9.1:34.9:56.0,2005年为1.7:36.6:61.8,2023年为0.2:33.9:65.9。与1978年相比,第一产业比重处于下降状态,第二产业比重经历了从上升到下降的过程,第三产业拉动生产总值增长的主导地位明显,顺应了经济从起步到粗放型大发展,再到现在向集约型经济转变,向现代化城市转变的历史过程。 4.市场主体连续攀升 新中国成立之初,天桥区市场主体规模较少,产品供给较为单一。1985年全区工商业户2678户,其中个体经营户1464户;1990年全区工商业户6367户,其中私营企业39户,个体经营3619户,中外合资企业7户。1993年,区委、区政府出台《关于加快民营经济发展的决定》,全区上下形成了发展民营经济的共识,民营经济发展的软硬件环境日益完善,民营经济实现了快速发展。2023年天桥区新增个体工商户1.6万余户,全区个体工商户达11万户。已经成为推动全区国民经济持续、健康、快速发展的重要力量。 (二)三次产业快速协同发展 1.农业生产稳步发展 新中国成立初期,天桥区农业发展以传统农耕生产为主,农产品供给严重短缺。伴随着新中国成立和改革发展历程,我区农业经济正由传统农业向现代都市农业不断转变。随着农业税取消和种植补贴投入,农民生产积极性大大提高,生产方式逐步改进,水利化、机械化、电气化,科技种田多措并举,生产效率大大提高,粮食单产由1978年的3324公斤/公顷提高到2023年的5763公斤/公顷。2023年,粮食总产量达到7.17万吨,比1978年增长2.19倍;畜牧业生产快速发展,2023年全区猪存栏为13450头,肉类总产量达到5614吨,比1978年增长18.67倍。

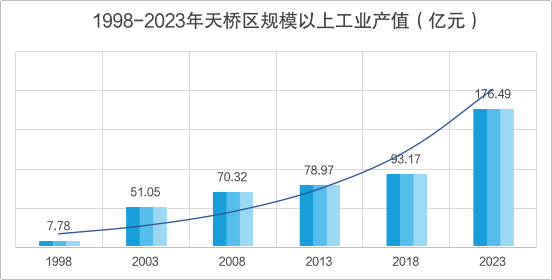

2.工业经济快速增长 新中国成立之初,天桥区工业发展经历了从无到有,从小到大,全区工业不仅实现了量的积累,而且取得了质的飞跃。区属工业1978年实现总产值12092万元,随着经济体制改革的深化,1990年工业企业增加到140家,从业人员9054人,实现工业总产值17979万元,比1978年增长48.7%。2023年,全区规模以上工业企业128家,实现总产值176.49亿元。随着城区工业郊区化的实施和工业强区战略的推进,全区工业园区载体建设更加完备,济南新材料产业园区涉及化工、印刷油墨、建筑机械、新型建材等多个行业,是我区工业发展中心。现有企业70余家,实现合计产值过百亿元,占全区规模以上工业产值的64%。

3.第三产业长足发展 由于70年代公私合营企业全部转为国营,截止到1978年全区贸易业年营业额不足7000万元。随着经济体制改革的深化和向社会主义市场经济的发展,市场和集市贸易更加活跃,并新建立起批发市场,1990年区内有综合零售集市8处,批发市场4处,市场和集市面积扩展到9.61万平方米和6.5万平方米,总成交额增加到22574万元。近年来,我区服务业在经济总量、内部结构、增长质量等方面都取得了新的进展,比重不断提高,对经济的推动作用不断增强,形成了传统服务行业继续发展,新兴行业蓬勃兴起的新格局。2023年实现第三产业增加值504.86亿元,比1978年增长370.57倍,年均递增12.8%;第三产业对GDP的经济贡献率为57.4%。

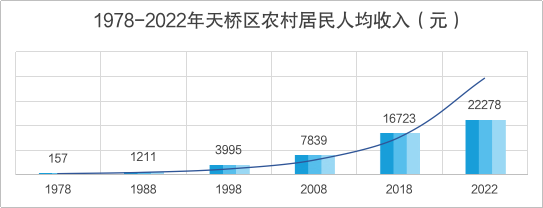

(三)“三驾马车”合力拉动1.投资结构日趋优化 新中国成立之初,天桥区基础设施项目建设十分有限。改革开放以来,为改善天桥投资环境,增加国民经济活力,全区加快了基础设施建设,为国民经济持续、快速、健康发展奠定了坚实的物质基础。对北园大街、济泺路、明湖西路等主干道进行了拓宽整修,对重点市场进行了优化升级,加强了工业园的建设,加快小清河生态廊道规划建设,加速城市更新改造提升,为促进楼宇经济和总部经济等房地产业、商业发展提供了新机遇,呈现出良好的发展态势。为解决跨越黄河问题,修建了建邦黄河公路大桥、穿黄隧道等,天堑变通途,为黄河两岸协同发展奠定了坚实基础。 2.消费市场换挡升级 新中国成立之初,人们消费能力和渠道有限,消费市场并不活跃。改革开放以后,天桥区通过新建、改建和扩建,大力加强市场硬件设施建设,各类专业市场逐步成为我区经济发展的重要组成部分,截止到2023年底,我区共有各类专业市场60处,其中济南泺口服装批发市场、济南中恒商城等11家市场年营业额过亿元,泺口、北园、官扎营等地区形成了以服装、建材、家居、小商品为主的大型专业市场群。2023年全区实现社会消费品零售总额493.71亿元,增长7.9%。批发零售企业规模不断壮大,市场的集中度不断增强,消费逐步向大型企业集中,截止到2023年底,全区限额以上批发零售住宿餐饮企业864家,实现零售额90.08亿元。全区市场有效供给不断增加,消费者在购物消费方面的自由选择空间有所提高。特别是服装、鞋帽等衣着类商品,用于改善人们居住条件和生活质量的住房装饰商品,家用电器等商品可供选择增多,使市场商品供求结构趋于合理,生产销售者占主导地位的商品市场已经逐步转向了由消费者占主导地位的市场。 3.对外开放成效显著 全区坚持对外开放的基本国策,积极参与经济全球化进程,对外贸易规模持续扩大,吸收外商投资稳步发展,注重优化利用外资结构,提高利用外资质量,加快实施“走出去”战略,对外经济合作保持良好发展势头,对外开放进入新阶段,对外开放的深度和广度进一步拓展,利用两个市场和两种资源的水平进一步提高。2023年全区出口总额为58.4亿元,近五年增长1.69倍。出口产品主要以机电、五金、纺织为主,出口国家和地区扩展为包括美国、日本、欧盟、北美等在内的数十个国家和地区。2023年来,全区实际使用外资总额达8092万美元。 (四)民生福祉有效增进 1.居民收入持续增加 新中国成立初期,人们温饱是最主要的生活追求,居民收入和生活条件相对困难。1978年,天桥区农村居民纯收入达到157元,使发展的成果逐步惠及全区人民。随着改革开放的不断深入,城乡居民收入不断增加,人民生活水平得到空前提高。2022年农村居民人均可支配收入22278元,比1978年增长142倍,居民消费选择性增加,生活质量有了明显的提高。伴随收入的增长,城镇居民消费热点逐步向舒适、享受、保健、时尚型发展,交通和通讯消费成为热点;在家饮食支出比重下降,在外饮食支出比重提高;消费质量改善,肉、蛋、奶、水产品等消费量增多,膳食结构向营养、科学型发展;主要耐用消费品拥有量成倍增长;居住条件和居住环境明显改善。

2.社保体系更加健全 新中国成立以来,全区新农村建设扎实推进。截止到2023年末,新型农村合作医疗保险覆盖了全部乡镇,参保率达到100%;农民的生产生活条件不断改善,生活质量不断提高,社会主义新农村建设取得明显成效。城镇养老、医疗、失业、工伤、生育保险在内的社会保障体系框架基本形成,且覆盖面不断扩大。2023年全区享受城镇最低生活保障的城镇居民2.3万户次、3.1万人次;发放城镇最低生活保障金2719.6万元。享受农村最低生活保障的农村居民2574户次、5939人次;发放农村最低生活保障金345.6万元。社会公共事业投入力度空前加大;城乡低保家庭实现了应保尽保,离退休人员养老金足额发放。 3.教育事业全面快速发展 新中国成立以来,天桥区现已形成了以基础教育、职业技术教育、普通和成人高等教育、中等教育等学历教育为主体的比较完整的教育体系。全区各类学校在校学生107678人。普通中学专任教师2179人,同比增长3.91%;小学教师3251人,同比增长2.23%、幼儿园教师2169人,同比下降4.78%;特殊教育学校教师21人,同比下降4.55%。 4.文体事业扎实推进 新中国成立以来,人们精神文化逐步得到满足,文化体育事业实现长足发展。2023年全区群众文化活动队伍46支,举办各类节庆、大型广场文化活动10场次,其中,开展惠民戏曲演出进社区、进农村、进老年公寓96场。全年免费为农民朋友放映公益电影500余场。举办书画展览25期;举办艺术培训班94次。全民健身运动蓬勃发展,越来越多的人投入到健身强体的体育运动和锻炼当中,人均体育场面积2.3平方米以上。 三、展望未来,天桥明天更美好 新中国成立以来的75年,天桥区经济社会空前繁荣、蓬勃发展,各个领域都取得了丰硕成果,社会面貌发生了翻天覆地的变化,经济社会发展取得显著成就。进入2024年,天桥区处于新时代的历史方位,既面临百舸争流、千帆竞渡的发展格局,也面临着携黄河高质量发展战略实施等重大历史机遇,天桥区七十余万人民将在区委、区政府的带领下,不断夯实经济发展基础,提升城市建设品质,增强人民群众的获得感、幸福感,谱写天桥赶超发展新篇章。

| |

最新推荐