槐荫区:奋力开创“齐鲁门户 医养之都”新局面——新中国成立75周年槐荫区经济社会发展成就综述 | |

槐荫区依黄河而居,历史悠久。1951年,区划调整时,建立第六区区公所;1955年,根据国务院关于“市辖区应改为地名称呼”的指示,将以槐树命名街巷较多的第六区改为槐荫区。槐荫区交通便利,东与天桥区、市中区接壤,南与市中区相邻,西与长清区相连,北与德州市齐河县隔黄河相望。作为济南的中心城区,坐拥京沪高铁五大枢纽站点之一的济南西站,地铁、高铁、长途客运、市内公交四通八达,是济南乃至山东的重要“门户”和“窗口”。在“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设中,槐荫是“齐鲁门户,医养之都”的重要承载地。

新中国成立75年来,在市委、市政府的正确领导下,在历届区委、区政府的坚强领导下,在社会各界的关心关爱和鼎力支持下,全区人民不忘初心、锐意进取、奋力前行,全区经济建设和各项社会事业取得了巨大成就。特别是党的二十大以来,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在经济发展新常态下,我们自觉把学习习近平新时代中国特色社会主义思想的成果转化为加压奋进、攻坚克难的行动自觉,全区经济由高速增长转向高质量发展,发展步伐更加稳健有力。全区上下聚力攻坚突破,高水平建设“齐鲁门口,医养之都”,坚定不移弘扬改革精神,争当强省会建设排头兵,奋力开创中国式现代化槐荫生动实践。

一、跨越发展,综合实力不断攀升 新中国成立以来,伴随着新中国站起来、富起来、强起来的脚步,勤劳而智慧的槐荫人民不懈奋斗、锐意进取,经济发展不断向前,经济实力连攀台阶。改革开放后,经济和社会发展步入快车道,全区经济总量快速扩张。 从2013年到2023年,全区经济总量连上台阶、快速提升,全区经济总量实现从300至800亿元的连续跨越。2013年突破300亿;到2015年突破400亿仅用了2年时间;到2018年突破500亿用了3年时间;2019年实现605.1亿;2021年实现701.1亿,2023年实现801.8亿,从2019年到2023年,年均增长4.6%,每2年跨越一个百亿台阶。

人均地区生产总值由1999年的6677元增加到2017年的92117 元,年均增长15.7%,是1999年的13.8倍;2021年人均生产总值为102660元,是1999年的15.4倍;2022年为108658元,比上年增长3.7%。 二、砥砺奋进,产业结构持续优化 全区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断,坚持从全国、全省、全市三个维度擘画高质量发展目标,在全市维度,担当“西兴”龙头;在全省维度,打造“齐鲁门户,医养之都”;在全国维度,建设黄河流域中心城市一流城区。 全区不断优化“125510”发展思路的时代内涵,引领全区党员干部群众一路奋勇争先、一路攻坚克难、一路拼搏向上,全区经济社会发展不断实现新提升、新突破。着力完善区域协调发展布局,健全“五大主战场,完善济南国际医学中心与槐荫区“两位一体”联动发展、耦合共生、相互赋能的工作机制,高水平规划建设济南西站枢纽经济商务区,建立健全济南槐荫经济开发区半导体及其应用、智能制造等战略性新兴产业链式发展要素支撑体系,推动百年商埠历史文化区、乡村振兴示范区不断提升提质,夯实支撑槐荫高质量发展的“四梁八柱”。 全区高质量发展框架全面展开和经济的快速增长,促进经济结构不断优化升级,三次产业比例由1978年16.6:45:38.4调整为2012年的1.2∶27.2∶71.6,再到2021年的0.34∶27.84∶71.82,2023年三次产业构成为0.31:28.41:71.28。三次产业在调整中均得到长足发展,工业实现持续快速发展,服务业迅速发展壮大,产业结构基本实现以工业为主向二、三次产业协同发展的转变,第三产业成为支柱产业和拉动经济增长的主导产业,经济结构更趋优化。 三、风雨兼程,工业发展蹄疾步稳 新中国成立以来,全区始终把发展工业经济作为工作重点来抓,努力壮大优势支柱产业,加快传统产业技术改造,大力培育智能制造、高端装备等新兴产业。近年来,大力实施工业经济品牌战略,二机床集团产值突破百亿元、入选国家级智能制造示范工厂揭榜单位,九阳集团入选“2023工业互联网500强”。半导体产业延链集群取得新突破,元山电子二期、华纳钠离子电池等项目投产,创立全市首支开发区半导体产业引导基金,新落地中国赛迪黄河中心等10个项目,23家上下游企业实现链式集群发展。 1998年,全区规模以上工业企业33家,实现产值15.0亿元,实现利润总额0.2亿元;2012年,全区规上工业企业60家,实现产值156.8亿元,实现利润总额18.7亿元;2021年,全区规上工业企业达到71家,实现产值178.0亿元,实现利润总额16.2亿元。工业生产能力不断升级,工业效益显著提升。2023年,全年规上工业企业74家,过亿元企业14家;实现产值193.7亿元,增加值增长13.9%,完成营业收入232.4亿元,比上年增长14.3%,完成利润总额17.0亿元,下降22.4%。 四、开拓创新,服务业蓬勃发展 我区服务业规模逐步扩大、发展逐步多元化,拉动经济作用不断增强,实现了华丽蜕变。以批发零售业为代表的传统服务业持续健康发展。华联、润华、华润等传统商贸业稳步发展。同时高端消费物流业助推服务业多元化发展,聚集了百联奥特莱斯、GBF全球商品直采中心、宜家家居、麦德龙、迪卡侬等国际知名商业品牌,打造独具特色的消费公园商业模式。全区形成央企城高端消费聚集区、二环西路隆起轴、纬十二路都市消费带、经十西路汽车产业带引领的“一区一轴两带”消费新格局。2023年,汽车消费热度攀升,高起点打造“经十西路汽车产业带”,举办“约惠槐荫·首届汽车消费节”等展销活动。2023年全区实现社会消费品零售额640.0亿元,比上年增长10.2%,是2012年250.4亿元的2.6倍。

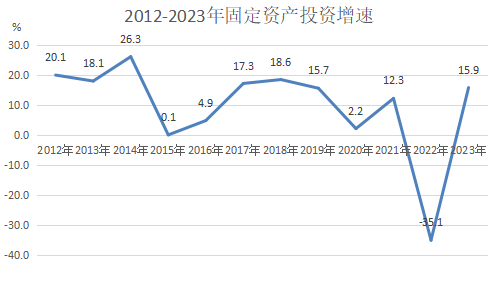

文化旅游产业实现从无到有、高点起步的历史性跨越。提升四五纪念广场、机车工厂党史馆等红色文化资源,形成红色文化、工业文化竞相绽放的繁荣局面;发展壮大省会大剧院、济南方特·东方神画、济西湿地、印象济南、时光艺术之城等文化旅游载体,拉动文化消费。2023年,文化旅游产业持续回暖,美悦云禧、皇冠假日等高端酒店建成投用,全年主要景区、文化场馆接待游客观众3639万人次。会展产业持续向好,山东国际会展中心举办第四届中国国际文化旅游博览会等展会61场,吸引商家3万余家、观众280余万人次。现代物流、现代金融快速发展,规模以上物流企业营业收入增长42.9%,山东数字金融产业园累计入驻企业93家、基金管理规模达到231亿元。 五、栉风沐雨,发展后劲不断增强 全区聚焦融入城市发展新格局,固定资产投资实现快速增长,推动了全区经济发展,投资结构不断优化,增强了发展后劲。2019年,全区完成全社会固定资产投资384.4亿元,同比增长15.7%,是2010年230.8亿元的1.7倍。

2023年,固定资产投资比上年增长15.9%。分产业看,第二产业增长49.0%,第三产业增长11.3%。民间投资占比35.8%;高技术产业投资占比8.8%;工业技改投资增长39.6%;建安投资增长28.4%。全区开工在建重点项目135个,数量和投资量均创历年新高。续建项目开足马力,省立医院病房综合楼项目一期、济南国际医学中心租赁住房试点等25个项目完工,均和云谷、保利中科创新广场等项目加快建设;万达广场等43个项目开工建设;数据科创中心等储备项目成功落地。 六、艰苦奋斗,居民生活蒸蒸日上 2018年,城镇居民人均可支配收入49815.0元,是2008年20290.8元的2.5倍。2023年为65552元,是2012年30510.6元的2.1倍。居民收入的提高带动消费结构不断改善,城乡居民生活条件得到极大改善,居住面积和质量不断提高,汽车等高档耐用消费品也早已进入寻常百姓家庭。 随着我区经济的快速发展,居民收入大幅增长,生活水平大跨越,人民生活达到全面小康水平,人民的幸福感和获得感也在不断增强。 2023年,持续加强普惠性、兜底性、基础性民生建设,民生支出占区级一般公共预算支出比重达到78%。全区共有小学46所(含民办小学1所),努力让槐荫的孩子在家门口就能享受一流的教育。建立各类新型阅读空间149个,举行大型活动329场,其中活动中演出187场,观众达到42.65万人次。紧盯群众就医所需,启动省级医养结合高质量发展创新引领区“红领医养”项目,推进优质资源下沉,建成7家名医基层工作站,家庭医生服务签约率达63.4%,顺利通过国家慢性病综合防控示范区二次复审。立足全民健身所需,全区共有健身路径529条,健身器材8255件;开展全民健身赛事活动280场。着力加强黄河流域生态保护,持续完善黄河生态廊道建设,坚决打好蓝天碧水净土保卫战,环境空气质量优良率达63.1%;建成经十西路汽车主题公园等8处公园,打造6.5公里腊山河绿道,“开窗见绿,推门入园”成为槐荫市民生活常态;全区绿地覆盖率为42.8%,人均公共绿地面积11.8平方米。全区各街道“如康家园”残疾人之家实现全覆盖,残疾人康复托养、辅助性就业等服务水平大幅提升。妇女、儿童、残疾人合法权益得到有力保障,社会大局和谐稳定。

槐荫区将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断,紧紧围绕“高水平建设‘齐鲁门户,医养之都’,争当强省会建设排头兵”,扛牢省会城市中心城区责任担当,牢牢守住安全生产、生态环保、社会稳定等“一排底线”,全区上下坚定不移弘扬改革精神,聚力攻坚突破,奋力开创中国式现代化槐荫生动实践,努力为新时代社会主义现代化强省会建设贡献更多槐荫力量。 注:1978年至2004年统计口径为区属,指统计管理的范围只包括区属、街镇、村居集体经济及部分“三资”企业。2005年实施在地统计,在地统计是指按行政管理区域,对该行政区域范围内的各类单位,不论其行政隶属关系、所有制性质和经营方式,均由其所在地政府统计机构依法行使统计职能。 | |

最新推荐