新中国成立75年以来,在历届党委政府的坚强领导下,莱芜经济社会发展取得巨大成就,结构调整持续推进,社会事业繁荣进步,人民生活水平有效提升,逐步由以农业为主的地区发展到鲁中工业重点区域,正在向实现“建设现代化新莱芜”的宏伟目标大步前进。

一、中华人民共和国成立至改革开放初期的奋斗(1949年-1992年)

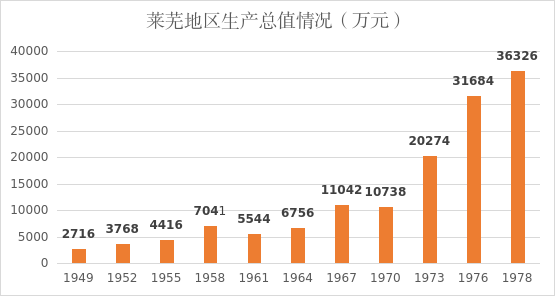

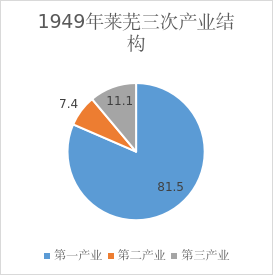

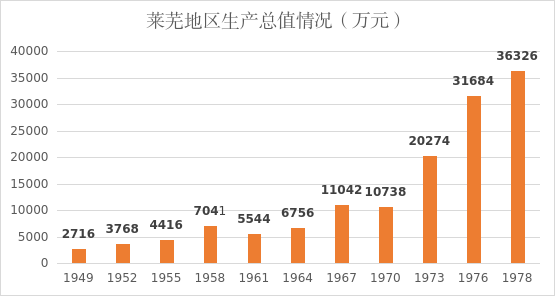

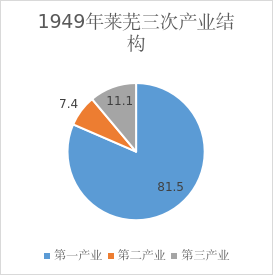

1949年,莱芜地区生产总值2716万元,粮食总产7万吨,农民人均纯收入仅25元,三次产业占比为:81.5:7.4:11.1。1957年“一五”计划结束后,莱芜地区生产总值4900万元,比1949年增长80.4%,年均增速15.9%。

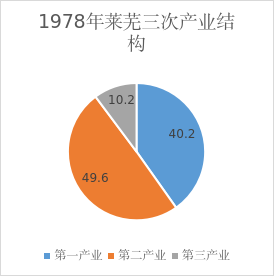

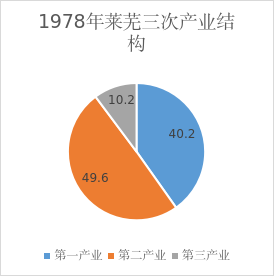

六七十年代,山东进行小三线建设。从1964年至1978年莱芜累计完成固定资产投资61600万元,年均4400万元,是“一五”期间的73倍。1966-1978年,莱芜地区生产总值从9258万元增长到36326万元,年均增速19.4%;1978年粮食总产30.9万吨,创当时历史最高水平;三次产业占比为40.2:49.6:10.2,工业化的效果初步显现。

1978年党的十一届三中全会召开以后,党和国家工作重点转移到社会主义现代化建设上来。1979-1985年,改革的重点在农村,莱芜通过调整种植结构,促进农业快速发展。7年里,莱芜粮食总产量从30.9万吨增长到39.6万吨;蔬菜产量从9.9万吨增长到25.7万吨,年均增长14.6%。

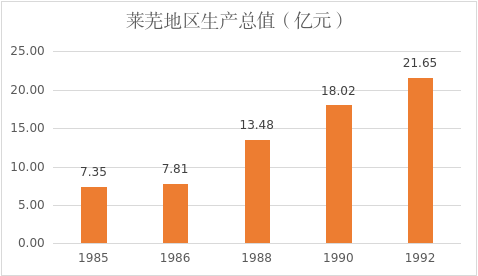

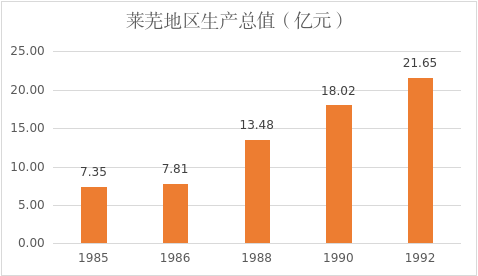

1985-1992年,改革的重点在城市。莱芜积极贯彻落实《关于经济体制改革的决定》,促进经济快速发展。8年里,莱芜固定资产投资年均增长55%;地区生产总值从7.4亿元增长到21.7亿元,年均增长14.5%。

二、原莱城区至区划调整前的发展(1993年-2018年)

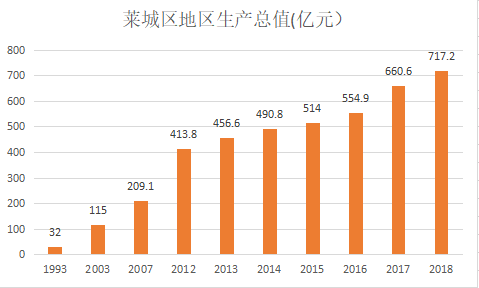

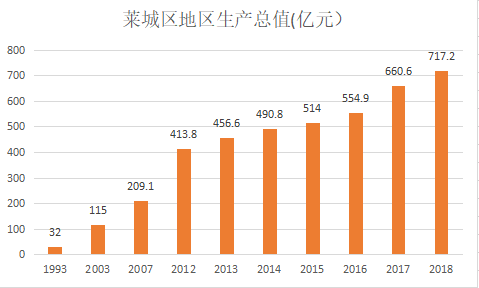

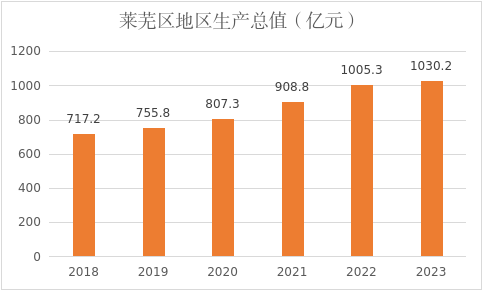

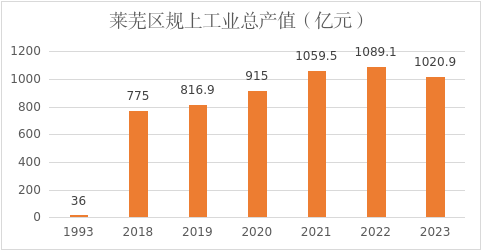

1993年莱城区建区,地区生产总值分别于2007年、2012年、2017年跃入200亿、400亿、600亿大关。2018年全区生产总值717.2亿元,是1993年的22倍,25年来,年均增长13.2%。

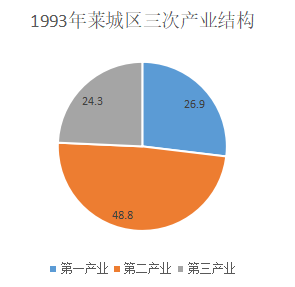

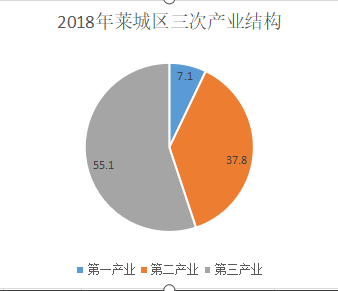

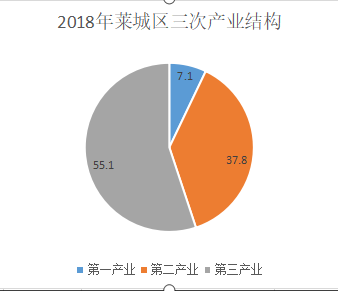

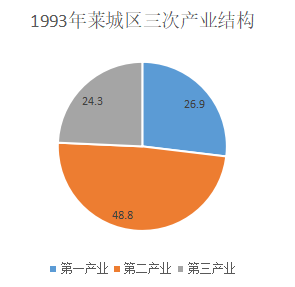

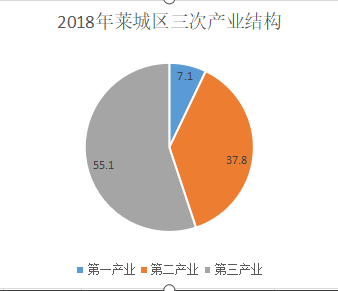

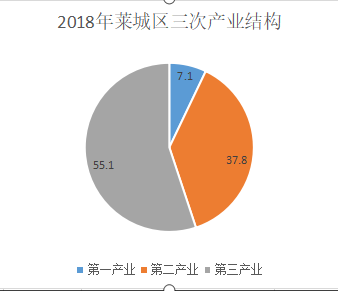

产业结构不断优化。1993年,全区三次产业结构为26.9:48.8:24.3,到2018年,三次产业结构为7.1:37.8:55.1,第一产业比重明显下降,第三产业占比大幅上升,成为推动经济增长的主要力量。

农业经济稳步发展。2018年,全区农林牧渔业总产值91.3亿元,是1949年的238倍;蔬菜总产达到116.3万吨,是1993年的2.1倍;主要畜禽产品肉类产量6.74万吨,是1993年的2.1倍。

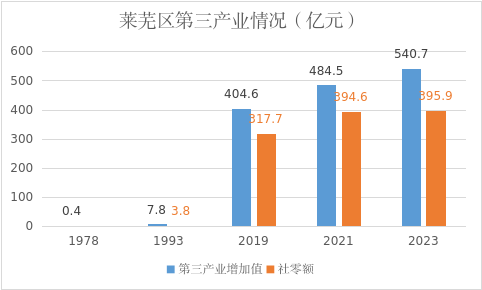

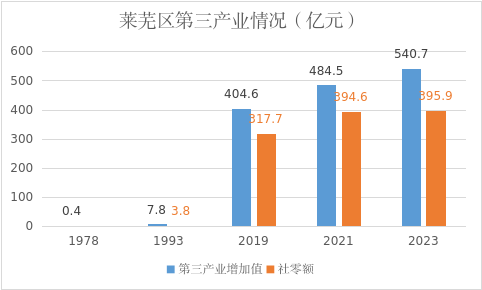

第三产业快速发展。社会消费品零售总额从1993年的3.78亿元增长到2018年的295.56亿元,年均增长34%;2018年第三产业增加值395.3亿元,是1978年的1067倍。服务业和贸易业的发展极大提升了城乡居民的生活水平。

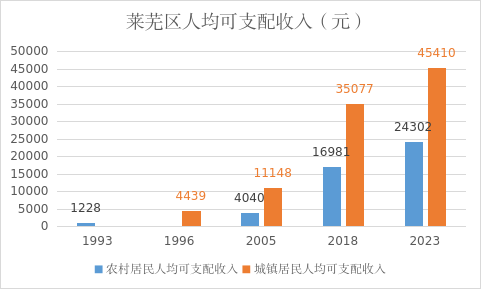

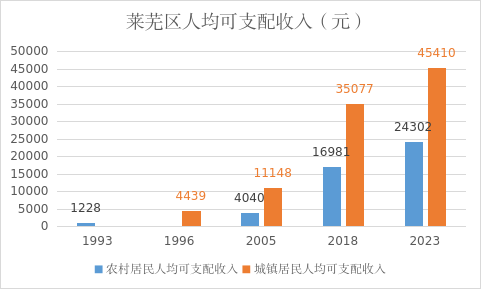

居民收入不断提高。城镇居民人均可支配收入从1996年的4439元增长到2018年的35077元,年均增长9.9%;农村居民人均可支配收入从1993年的1128元增加到16981元,年均增长11.4%。

三、区划调整后的新成就(2019年-2023年)

2019年济莱区划调整后,面对新的历史发展机遇,莱芜坚持“省会城市副中心”和“黄河流域先进制造业中心”定位不动摇,大力实施“生态立区、工业强区、创新兴区”发展战略,经济综合实力显著增强,产业结构更加合理,民生保障更加有力。

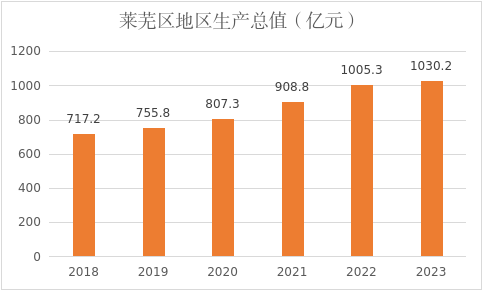

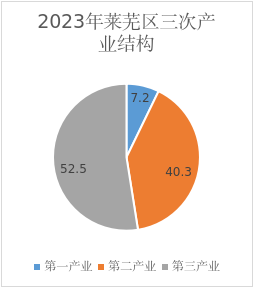

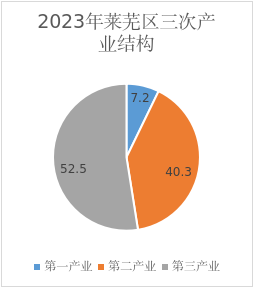

经济总量不断攀升。2019-2023年,地方生产总值总量一年上一新台阶,分别于2020年、2021年、2022年跨入800亿、900亿、1000亿大关,2023年达1030.2亿元,是1993年的32倍,是2018年的1.4倍,三次产业结构为7.2:40.3:52.5,与2018年比,第二产业占比回升。人均生产总值不断提高,2023年全区人均生产总值达到104847元,是2018年的1.5倍。2023年,全区“四上”企业突破千家,达1066家。

现代农业提质增效。2019-2023年,新建高标准农田9.4万亩,推广水肥一体化总面积6.5万亩。截至2023年底,打造种业繁育基地12个(种植4家、畜禽8家),发展建成国家农业国际贸易高质量发展基地2个,省级农产品出口示范企业5个。2023年,新认证“三品一标”农产品14个,实施“一村一业、一村一策”产业项目11个,新增智慧农业应用基地3家。2023年农药使用量527.3吨,比2019年下降205.3吨。莱芜区获评全国“名特优新”农产品整体推进试点县、山东省特色优势食品产业强县。特色农产品发展良好,莱芜“三辣”已经成为全区农业主导产业。2023年,全区“三辣”播种面积20.9万亩,总产量67.5万吨,是2018年的2倍;蔬菜播种面积35.1万亩,产量131.8吨,是2018年的2倍;农产品出口额59.6亿元,占全区出口总额的52%,占全市农产品出口总额的75.3%。

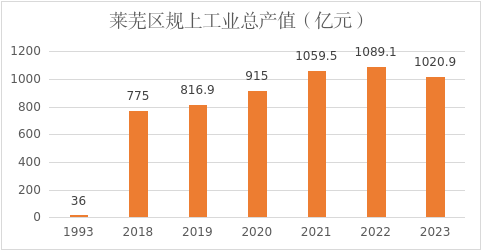

工业强区战略成效显著。区划调整以来,全区工业新旧动能转换步伐逐步加快,产业优势明显提升。2020年,山东重工在莱芜投资兴建百万整车整机绿色智造产业城项目,其中,中国重汽重卡当年试产;2023年装备制造、新材料、生物医药等新兴产业类项目在招引项目中占比70%以上;高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重从2019年的6.3%上升到2023年的19%。新兴和高技术产业类项目给莱芜产业转型和工业经济壮大注入强劲动力。2023年,规上工业总产值1020.9亿元,是1993年的28.4倍,2018年的1.3倍;规上工业企业营业收入1476.1亿元,是1993年的59倍,2018年的1.2倍。

第三产业量质齐升。莱芜坚持把发展第三产业作为优化经济结构、提高发展质量、增加人民收入的关键一环。2023年,第三产业增加值540.7亿元,比2018年增加145.4亿元;2023年全区现代服务业增加值295.9亿元,同比增长6.3%,领先全部服务业增速9.4个百分点;社会消费品零售总额达到395.9亿元,是1993年的104倍,是2018年的1.3倍,居民消费力明显提升;目前,全区已建成A级旅游景区20家,其中4A级景区4家、3A级景区14家、2A级景区2家,旅游接待能力和水平进一步提升。

创新驱动成效突出。2023年,全区国家高新技术企业达377家,比2019年多281家,创历史新高。“四新”经济增加值占GDP比重达36.1%。全社会研发经费投入由2008年的3.2亿元增长到2022年的24.7亿元,占GDP比重从1.25%上升到2.4%。2023年发明专利拥有量1047件,比2019年增加660件。创新驱动、智能制造、数字赋能已成为全区加快转型、提升竞争力的核心要素。

居民生活水平逐年提高。2023年,城镇居民人均可支配收入45410元,比2018年增长10333元,5年年均增长5.3%;农村居民人均可支配收入24302元,比2018年增长7321元,5年年均增长7.4%。文化惠民凸显实效。完成“一村一场戏”、农村电影放映、四季“村晚”、小剧小戏展演、全民阅读等文化活动1.5万余场。文化场馆提供服务人次从2019年的365万增加到2023年的516万。2023年,以第十三届全民健身运动会为载体,组织举办村BA篮球联赛等40项赛事活动,举办休闲运动会16场、社区运动会40场,参与人数5万多人。加快体育基础设施建设,承办中国家庭帆船赛等赛事,巩固群众体育基础,2023年人均体育场地面积4.85平方米/人,是2019年的2倍。

卫生服务能力不断提升。区划调整后,全区卫生医疗体系不断完善,医疗人员不断增加。2019年全区卫生机构884个,医院数24所,卫生技术人员1250人。2023年全区卫生机构数已达1016个,比1993年提高986个;医院数42所,比1993年增加17所;医院床位数5290张,是1993年的5倍;卫生技术人员数8130人,是1993年的5倍。

社会保障覆盖面不断扩大。2023年,城乡居民养老保险参保率达到99%。兜底保障稳步提升,城镇居民最低生活保障标准为1045元/月,比2018年提高535元;农村居民最低生活保障标准为814元/月,比2018年提高458元。

基础设施建设飞速发展。城镇化取得较快进展。2023年城镇化率61.6%。改造棚户区11个、老旧小区4个,建成安置房6543套,鹏泉东大街、鲁中大街等8条道路改造提升,新建各类公园9处、城市绿道25公里,29条市政道路、54个小区实现雨污分流。深化城市“八乱”整治,完善“路长+网格+N”治理体系,打造美丽街巷11条,拆除违建1.2万平方米,改造提升城市立面26万平方米,生活垃圾资源化利用率达96.7%,城市美誉度、幸福感不断提升。

生态环境明显改善。高质量发展,绿色是底色。2023年,莱芜区PM2.5浓度41微克/立方米,比2019年下降18微克/立方米;城市空气质量优良天数219天,比2019年增加50天。工业废水排放量从2019年的1309.3万吨减少到928万吨,瀛汶河徐家汶断面、牟汶河贺小庄断面平均水质达到地表水三类水质。域内湿地面积从2019年的16.5公顷增长到24.5公顷。万元GDP能耗比2020年累计降低6.2%。实施生态治理项目5个,完成人工造林2400亩。

75年风雨兼程,75年砥砺奋进,莱芜奋楫扬帆,谱写了一曲跨越式发展的华彩篇章。当前,中国特色社会主义进入新时代,站在新的发展起点上,全区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,自觉践行新发展理念,坚定不移走改革开放之路,推动经济实现更高质量发展,把“现代化新莱芜”建设不断推向前进。